FP3級試験では「金融資産運用」の計算問題が、合格の鍵を握り、周りと差がつく重要分野です。

一見むずかしそうに見えますが、効率的な出題パターンは決まっています。コツさえつかめば、ここは確実に得点できる分野です。

本記事では、FP3級における「金融資産運用」分野の計算問題を特集します。

出題傾向から頻出パターン、解き方のコツまでをやさしく解説。

「計算が苦手…」という方も、この記事を読み終えるころには「意外と簡単かも!」と思えるはずです。

FP3級で差がつく「金融資産運用の計算問題」

FP3級の学科試験では、「金融資産運用」から毎回3〜4問出題され、その半分(1〜2問)は計算問題です。

株式、投資信託、債券、為替といった実践的テーマが多く、得点源にしやすい数字を使った問題が多いのが特徴です。

計算問題は「理解より慣れ」がものを言う分野。

出題形式が固定されているため、公式と流れを覚えるだけで得点源に変えることができます。

合格者の多くは、この分野で安定して点を取っています。

出題傾向を知れば、得点戦略が立てやすくなる

FP3級 金融資産運用 計算問題を攻略するためには、まず「どんな問題が出るのか」を知ることが大切です。

出題テーマの傾向と難易度を理解すれば、勉強の優先順位を正しく設定できます。

━━━━━━━━━━━━━━

📌 忙しい人でも効率よく対策できる!

👉 スタディングFP講座でスキマ時間に学習(公式サイト)

━━━━━━━━━━━━━━

優先順位がわかる!テーマ別の難易度と目安

学科では3〜4問中、1〜2問が計算問題で、確実に得点したいところです。

特に頻出の4テーマについて、体感難易度と対策の目安は次の通りです。

| 難易度A:株式(配当利回り) | → 約1分で解ける。公式を当てはめるだけで完了。 |

| 難易度B:為替(為替差損益) | → 円高・円安の基本構造を理解すれば計算は簡単。 |

| 難易度B+:投資信託 | → 分配金を考慮した「実質リターン」を問われ、数値の前後関係に注意。 |

| 難易度C:債券(応募者利回り) | → 割安購入(額面割れ)の影響で計算ミスが起こりやすい。単利計算が中心 |

計算問題が多い4テーマの理由

金融資産運用の中でも計算問題が多いのは、株式・投資信託・債券・為替の4テーマです。

これらは実生活での投資や預金にも直結するため、実務的な理解力を試す狙いがあります。

得点源に直結!頻出計算パターン4選と解き方

金融資産運用の計算問題は、どれも決まった公式とロジックを使えば解けるものばかりです。

ここでは、FP3級で毎回登場する4つの代表パターンを、公式と具体的な例題つきで整理します。

これらの解き方をマスターするだけで、計算問題は確実に得点源に変わります。

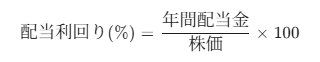

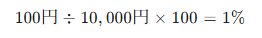

1. 株式:配当利回りの公式と「1株あたり配当」の見極め方

配当利回りは、投資額に対してどの程度の利益(配当)が得られるかを示す最も基本の計算です。

【例題】

- 株価が 2,000円

- 年間配当金(1株あたり)が 100円の場合

100円÷2,000円×100=5%

【攻略ポイント】

・ 「年間配当金」が1株あたりか、保有株数全体かを確認する。

・ 株価は原則として購入時点の価格を使用する。

・ このパターンは最も簡単で、試験に必ず出るレベルです。

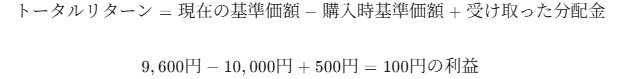

2. 投信:トータルリターンと実質利回り(%)の求め方

投資信託では、分配金が出ると基準価額が下がるため、分配金と価格変動を合わせた「トータルリターン」で損益を判断します。

【例題】

| 項目 | 購入時 | 現在 |

| 基準価額 | 10,000円 | 9,600円 |

| 分配金 | なし | 500円(受け取り) |

実質利回り(%)の計算

この 100円の利益を購入時価額(10,000円)で割ることで、実質利回り(%)を求められます。

トータルリターン(円)が分かれば、利回り(%)の算出は簡単です。

【攻略ポイント】

・ 実質損益はトータルリターン(分配金+基準価額の変動)で判断する。

・ 実質利回り(%)は、このトータルリターンを購入時価額で割って算出できる。

・ 「分配前」「分配後」の基準価額を混同しないように注意。

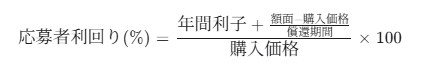

3. 債券:3級で必須の「応募者利回り」計算手順

FP3級で頻出の応募者利回り(単利)は、利子収入だけでなく、額面と購入価格の差額(償還差損益)も考慮して算出します。

【例題】

額面 100万円・年利 2%・償還期間 5年の債券を 95万円で購入した場合。

- 年間利子: 100万円 ×2%=2万円

- 償還差益(1年あたり): (100万円 −95万円) ÷5年 =1万円

- 応募者利回り:(2万円+1万円)÷ 95万円×100≈3.15%

【攻略ポイント】

・ 利回りの計算には、額面ではなく購入価格を使用する。

・ 「償還期間」を使い、償還差益(または差損)を1年あたりに換算するのを忘れない。

・ 複雑な複利計算や税金の影響は、3級では原則出題されません。

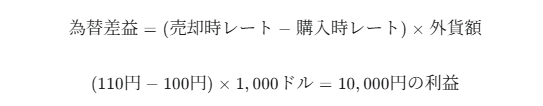

4. 為替:円高・円安で変わる差損益の求め方

外貨を円に換算した際の損益(為替差損益)を問う問題です。

「円高=損」「円安=得」の基本ロジックを理解しておきましょう。

【例題】

- 1ドル =100円で 1,000ドル購入

- 売却時 1ドル =110円

【攻略ポイント】

・ 外貨を円に戻す際のレートの差が利益(または損失)になることを理解する。

・ 「円高=損」「円安=得」の基本構造で、答えのプラス/マイナスを判断する。

・ スプレッドや手数料はFP3級の試験では考慮しなくてOK。

計算問題を攻略する3つのコツ

計算問題は、ただ公式を暗記するだけでは安定しません。

本番で確実に得点するためには、「読む・理解する・確認する」の3ステップを習慣化することが重要です。

1. 条件を正確に読み取る

FPの問題文には、計算結果を大きく左右する細かい条件が隠されています。

これを見落とすと、正しい式を立てても間違えてしまうため注意が必要です。

- 期間条件:「半年ごと(利払い)」「途中解約(ペナルティ)」

- 分配条件:「分配金あり」「非課税」

- 計算条件:「単利計算」「単価は小数点以下切り捨て」

特に「半年ごと」などの支払い回数に関する条件は、利子や利回りを計算する際の大きなミスにつながります。

2. 公式は“暗記”より“理解”で覚える

公式を丸暗記するのではなく、その成り立ちやロジックを理解することが応用力につながります。

例えば、利回り計算は「利益(年間) ÷ 投資額」という基本構造が共通しています。

- 株式の配当利回り: 年間配当金 ÷ 株価

- 債券の利回り: (年間利子 + 償還差益) ÷ 購入価格

仕組みを理解しておけば、問題の数字が変わっても、どの数値を分母と分子に使うべきかで混乱しません。

3. 正答率を上げる「最終チェックリスト」

公式通りに解いた後、このチェックを習慣化するだけで、正答率が劇的に向上します。ケアレスミスを防ぐための最終確認です。

- 単位・パーセント: 答えを円で求められているのにパーセント(%)で答えていないか?

- 桁・小数点: 答えの桁(万/億)や小数点の位置にズレはないか?

- 指示の確認: 問題文の四捨五入や切り捨ての指示通りに処理したか?

- 期間の確認: 求められているのが「年間利回り」か「〇年後の金額」か?

✅ スキマ時間を活かすなら

👉 スタディングFP講座の詳細はこちら(公式サイト)

効率を最大化!過去問と問題集の正しい「使い方」

FP3級 金融資産運用 計算問題は、数字を変えただけの問題が繰り返し出題されます。

そのため、過去問演習が最短ルートです。

1冊の問題集を何度も解くことで、自然と解法パターンが定着します。

よく出る過去問パターン

- 「株価と配当利回り」問題(毎回登場)

- 「投信の分配金」問題(2年に1回ペース)

- 「債券の利回り」問題(定番)

- 「為替差損益」問題(変動要因理解)

どれも数字だけが違う構成なので、問題文を読んだ瞬間に「これはあの公式だな」と分かるレベルを目指しましょう。

効率的な復習サイクル

- まず1回目は解法を理解する。

- 2回目は時間を計って解いてみる。

- 3回目は間違えた理由をメモしながら復習。

この「1問3回」サイクルを続けると、確実に定着します。

おすすめ学習法で得点力を底上げしよう

市販教材でも勉強はできますが、

最短で合格を狙うなら「スタディングFP講座」を軸に学習環境を整えるのが最も効率的です。

スタディングはスマホ1台で完結でき、動画・問題集・AI復習がすべてオンラインに統合されています。

忙しい社会人や主婦、通勤中に勉強したい人でも、スキマ時間で「合格力」を積み上げられるのが強みです。

もう悩まない。挫折しがちなあなたを「合格」へ導く科学的勉強法

スタディングFP講座が選ばれる3つの理由

- スマホ完結でスキマ時間学習が可能

通勤や昼休みなど、1回5〜10分のスキマ時間で動画講義と問題演習を完了できます。 - AI復習機能で“忘れない仕組み”を自動化

間違えた問題をAIが自動で抽出し、復習タイミングを最適化してくれます。 - 試験範囲を徹底カバーした講義設計

FP3級の出題6分野を網羅。とくに「金融資産運用」は例題・図解が豊富で、計算問題の理解がスムーズ。

スタディングを最大限活かす勉強ステップ

- 動画でインプット

まず講義動画で要点を押さえ、全体像をつかむ。 - スマート問題集でアウトプット

動画で学んだ内容をすぐに問題で確認。短時間でも記憶が定着。 - AI復習で弱点克服

苦手分野をAIが自動抽出してくれるので、無駄なく得点力アップ。

📌 忙しくても「毎日5分」から始められるのがスタディング最大の魅力です。

👉 効率的に学べるスタディングFP講座はこちら(公式サイト)

まとめ|金融資産運用は「攻略」すれば確実に得点できる

金融資産運用の計算問題は、最初こそ難しく見えても、この記事で確認した通り、出題パターンと公式の理解さえあれば、確実に得点できる分野です。

合格を確実にするには、株式・投信・債券・為替の4テーマを重点的に反復練習し、完全に得点源に変えることです。

計算が苦手だと感じていた人ほど、パターンさえつかめば一気に点数を伸ばせるチャンスがあります。

独学で挫折するリスクを避け、最短ルートで合格を目指したい方は、計算問題に強いカリキュラムを持つ通信講座の活用が最も効率的です。

\ 苦手を得点源に変える最短ルート! /